(文=大阪市・山中正則)

生活保護ケースワーカーになった皆さんへ

こんにちは。大阪市の山中正則です。4月に10年ぶりに生活保護現場に査察指導員(SV・スーパーバイザー)として復帰しました。

新人からベテランまで、私の班は7人のケースワーカーとともに日々奮闘していますが、現場に戻って思うのは圧倒的な余裕の無さでした。

国に示された標準数を超える世帯を担当し、突発的に発生する事件にその場その場で対応する一人一人のケースワーカーの凄さにいつも感嘆しています。そして、ゆっくりとケースワーカーの育成に時間を取ることができないことにもやもやとしています。

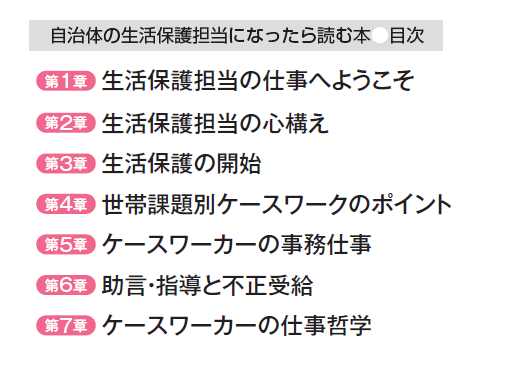

今回、学陽書房より「自治体の生活保護担当になったら読む本」を書かせていただきました。「生活保護担当になった」人が生活保護のケースワーカーとして働くために必要な知識を全般的に知ることができる一冊ですので、ぜひ読んで頂きたいと思い、自著紹介いたします。

▼書籍の購入はコチラから

https://amzn.asia/d/6Sy7Plv

世帯課題別ケースワークは他書にないポイントです

本書の一番の特徴は、徹底的な現場目線での解説です。

生活保護の開始から廃止までそれぞれの時点での心がけやコツなど図解を交えて分かりやすく解説しています。

特に第4章「世帯課題別ケースワークのポイント」は、単身高齢者や精神障害者、依存症を抱える被保護者、世帯内の子どもなどケースワーカーが担当する世帯の状態・特徴ごとに押さえるべきポイントをコンパクトにまとめています。

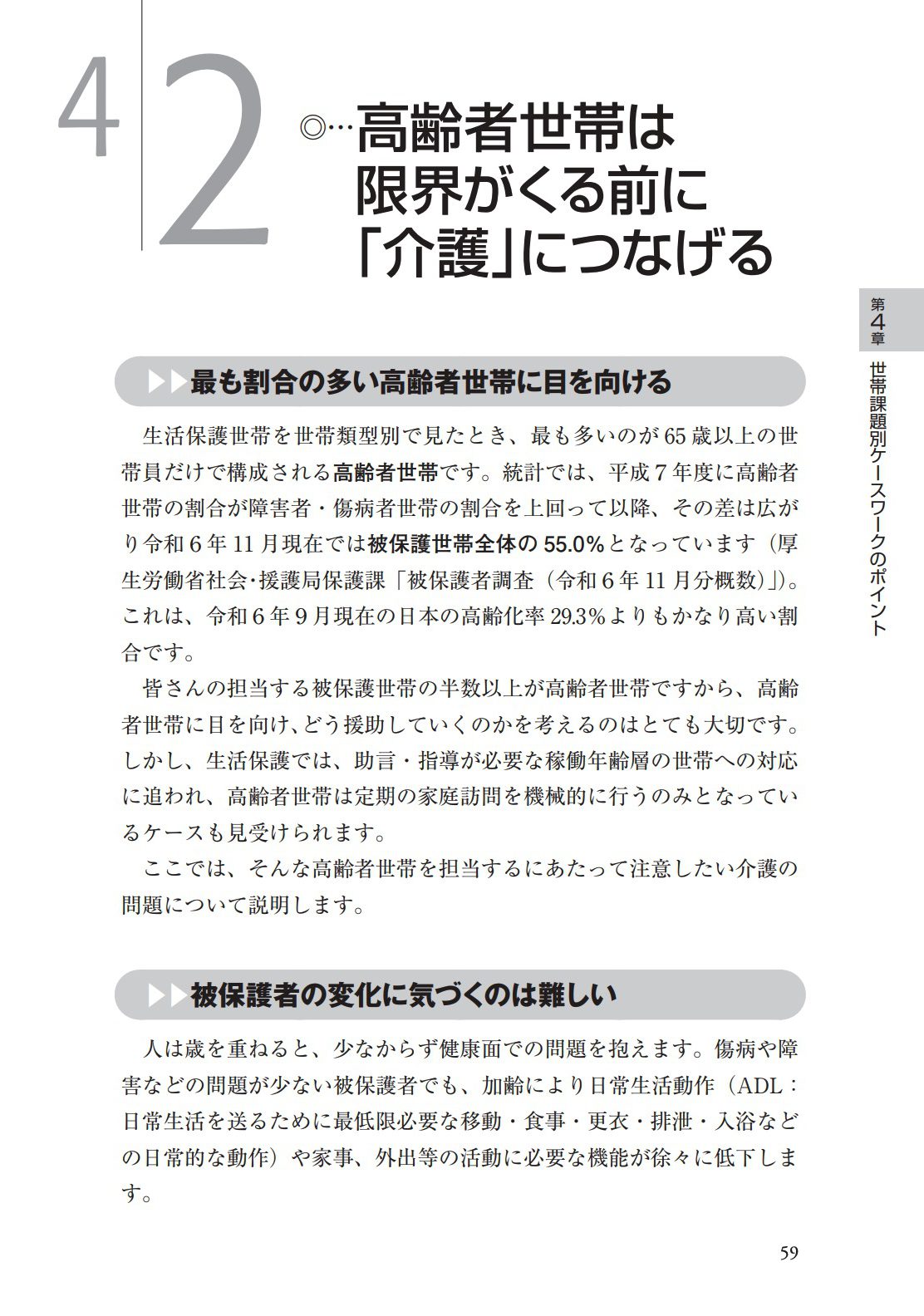

例えば、被保護世帯全体の55%を占める高齢者世帯であれば、家庭訪問の際に介護予防の観点を踏まえて本人の身体面に注目してみるなど、単に「家庭訪問をする」ではなく具体的な視点とその対応を記しました。

また、それぞれの世帯を支援するための力になるキーパーソンを設定し、他職種・多職種連携を図れるよう紹介しています。

事務職視点のアドバイスを含める

ケースワーカーには家庭訪問をしたり面接をしたりといったコミュニケーションスキルや多種多様な社会保障施策の理解が求められます。

その一方で、事務職の私からみたとき、ケースワーカーの仕事として記録の作成や書類整理などの事務処理をしっかりと解説したものはほとんどないように思えます。

被保護者を支援する時間を大量の事務処理に費やすことなくスムーズに仕事をこなすために、書類の整理、仕事量の可視化や分かりやすい記録の作成方法などこちらも現場視点で章立てて盛り込みました。

どうしても日々の被保護者への対応に忙殺されて、事務の効率化には目が向きにくいところですが、事務スキルを向上させると他の部署に異動したあとでも活用できます。ぜひ参考にしていただければと思います。

助言・指導と不正受給

第6章には被保護者への助言・指導の姿勢やケースワーカーにとって負担感の強い不正受給への対応の基礎を記しました。

ケースワーカー自身が疲弊せず仕事として続けて行くためには、正しい手順と何を大切にするのかを理解する必要があります。

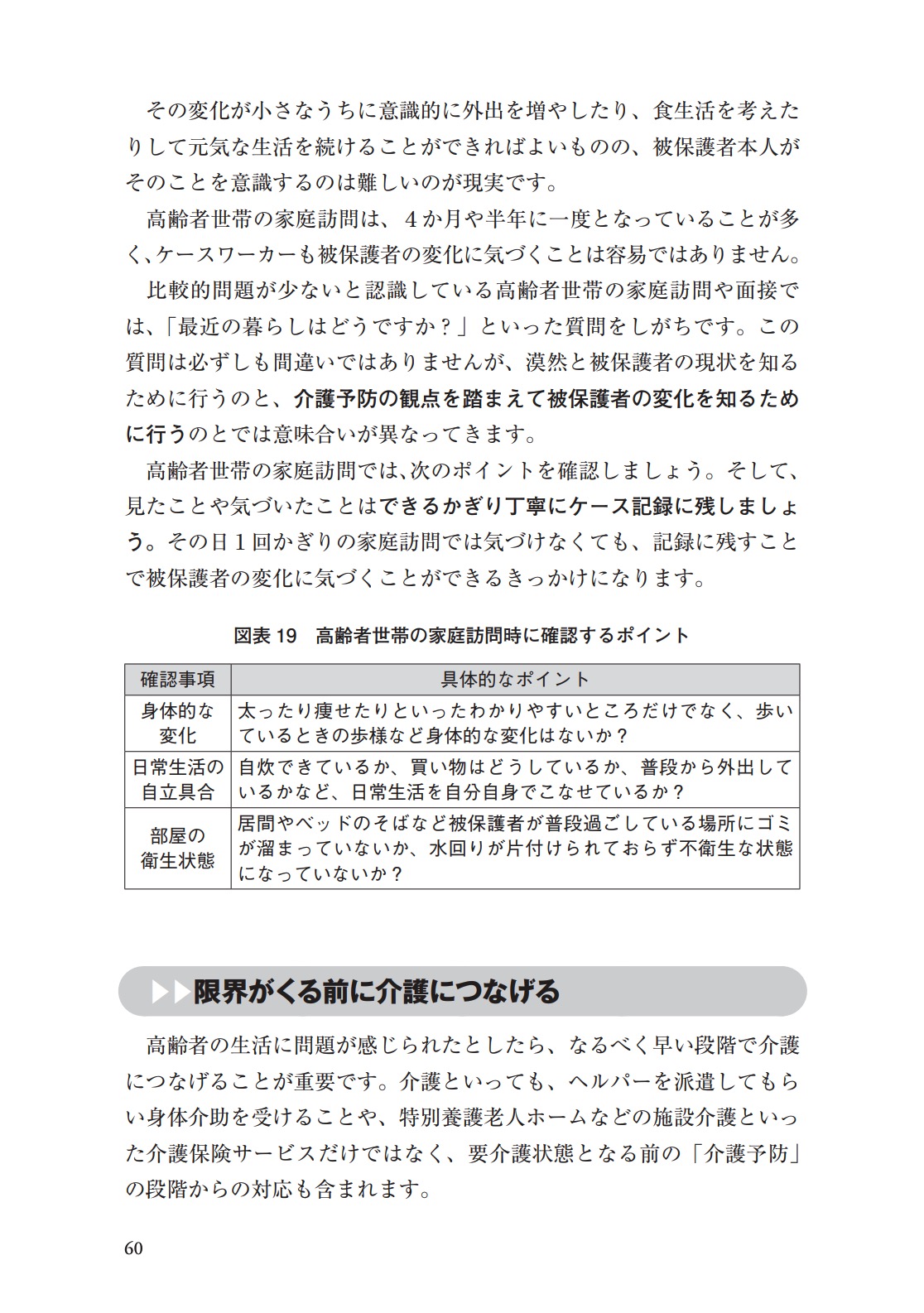

対人援助の基本的な姿勢として、アメリカの社会福祉学者バイスティックが示した「バイスティックの7原則」をかみ砕いて解説し、その後に不正受給や不服申立て(審査請求)など難しい立場での対応を求められる場面の対応について、フローチャートを示して紹介しています。

大まかではあっても流れを掴むことができれば、困難な事例に直面したときでもフリーズしてしまわずに仕事に臨むことができます。

体型立てた新人ケースワーカー育成ができる福祉事務所は決して多くありません。

体型立てた新人ケースワーカー育成ができる福祉事務所は決して多くありません。

「生活保護担当になったら読む本」がそういった現場での必読書になっていただければ嬉しいですし、人材育成の一助となれば幸いです。

書籍の詳細はコチラ↓

(Amazon)https://amzn.asia/d/6Sy7Plv

(学陽書房HP)https://www.gakuyo.co.jp/book/b10132452.html