(文=長野県・池田一樹)

▼書籍の購入はコチラから

https://amzn.asia/d/2MS27g7

このたびは、拙著「自治体の研修担当になったら読む本」(学陽書房)を紹介する機会をいただき、関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

本書は、自治体で研修に携わる方に向けた本です。職員全体の研修を所管する研修部門の担当だけでなく、各部門で実施する個別研修の担当にも参考となるよう心掛けました。

執筆の背景

変化が激しく複雑で予測困難な時代が到来する中、自治体では状況変化を素早く察知し主体的に学ぶ職員の育成や、効率的な知識・スキルの伝播が求められています。更に、近年は給与制度や働き方を背景に自治体職員の退職率が上昇しており、人材確保・定着が大きな課題です。給与改定等の制度的対応が難しい中、職員のキャリア形成支援や学習機会の提供は人材確保の鍵とされ、研修の重要性が高まっています。

研修が重要とされる一方、書店を探しても自治体の研修実務に関するノウハウ本は見つかりません。民間でも研修や人材育成に関するノウハウは暗黙知とされ、入手できる情報は限られています。このため、自治体の研修担当は何を勉強したらいいのか、どう体系的に学んでいけばよいのか行方不明のまま実務にあたり、首長の思いつく人事トレンドの研修を実施するということも少なくありません。

私自身、ノウハウが不十分なまま研修にあたり、多忙な中でも何とか受講してくれている職員の皆さんに申し訳ないと感じながら日々を過ごしていました。そんな中、幸運なことに茨城県の助川達也氏の紹介で全国の自治体の研修担当有志によって発足した「全国職員研修研究会」のメンバーとなる機会をいただきました。全国職員研修研究会での活動を通じて暗黙知とされてきた自治体の研修実務に関するノウハウを学び、長野県で理論と実践を重ねることでやっと一人前になることができました。

こうした背景のもと、これからの研修担当が安心して実務を進められるよう、研修実務に必要な理論と実践的な手法をまとめた書籍が必要だと考えました。研修に初めて携わる方がスムーズに業務を進められるように、また、研修に慣れた方でもより効果的な研修を企画・運営できるように、自治体の研修が更に充実・発展していくことを願い、恥ずかしながら今回筆を取らせていただきました。

本書の特徴

本書の特徴は、以下の3点です。

- 研修実務の流れがイメージしやすい構成

- 研修担当の孤独に寄り添う内容

- 説得力を高める理論とトレンド

1点目ですが、本書は企画→準備→実施→効果測定→改善という研修実務の一連の流れで章立てしています。全体像の把握だけでなく、各セクションから読み始めても気を付けるべきポイントを抑えられるよう心がけました。例えば、異動後すぐに新規採用職員研修を担当する場合でも、準備の章から読めばタスク把握やポイント整理に役立つようにしました。

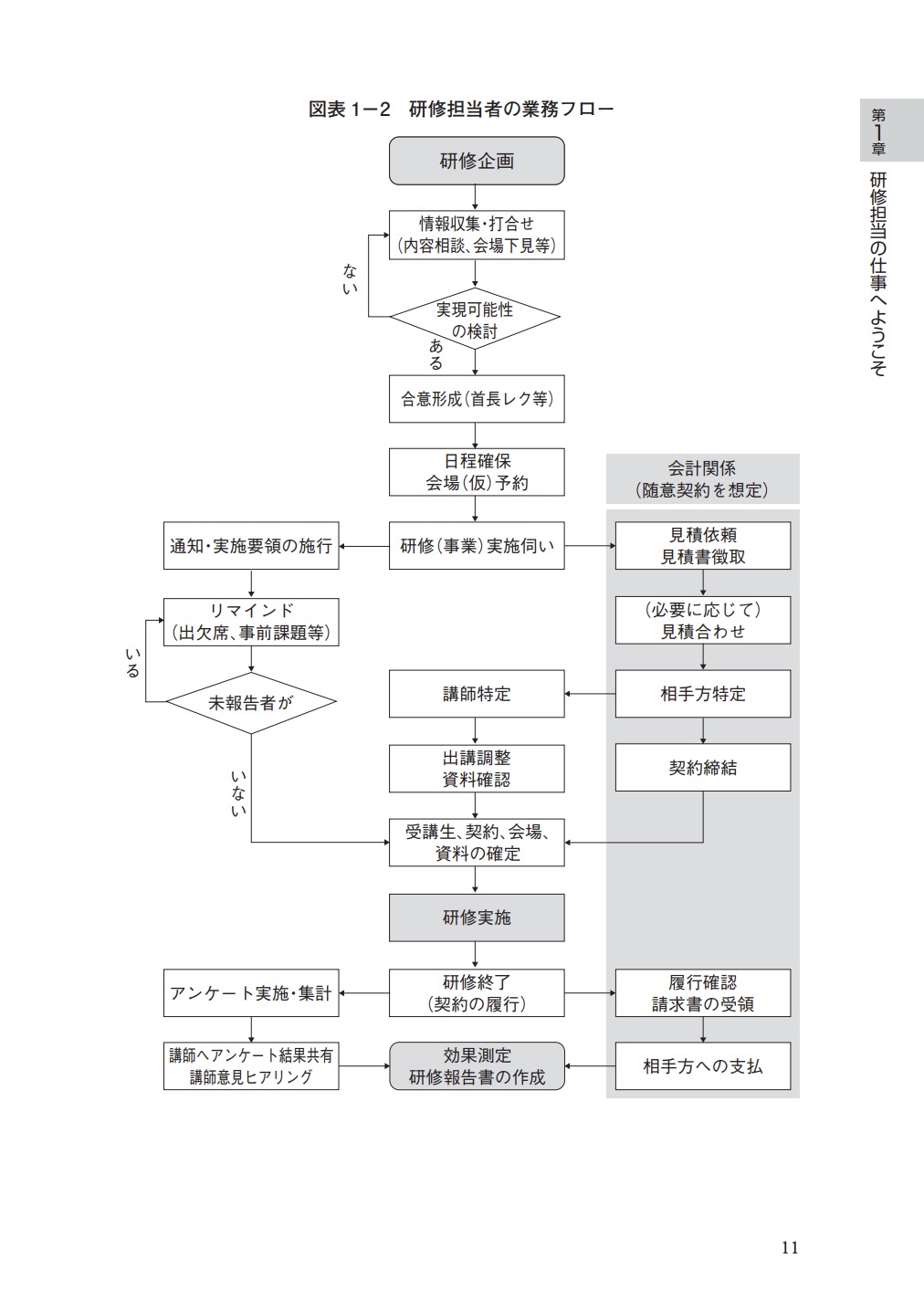

第1章「研修担当の仕事へようこそ」では、把握しにくい研修担当の仕事を業務フローで図表にしました。また、研修の定義や1年間の大まかな流れ等も記載しています。

第2章「まずはここから!研修企画の基本」では、迷子になりがちな研修目的をハッキリさせることをはじめ、研修全体をデザインするノウハウを盛り込みました。

第3章「段取りが8割!研修準備のコツ」では、研修前の確認事項をチェックリストに落とし込みました。ほかにも、本章では講師接遇や研修資料作成のコツにも触れています。

第4章「いざ本番!研修実施のポイント」では、すぐに使える研修当日の組み立て方やアイスブレイクの実例、講義のテクニック等を紹介しています。

第5章「忘れずに!研修実施後のフォロー・アンケート」では、アンケート以外の効果測定方法やフォロー・アンケートの効果を高めるテクニックを解説しています。

第6章「次に活かす・つなげる!研修改善のツボ」では、脱・「例年どおり」「やりっぱなし」研修とする考え方や進め方を記載しています。

第7章「学び続ける!研修担当の仕事術」では、研修を人材育成の一部分と捉え、人事諸制度や教育体系の中の立ち位置を確認するとともに、少し仕事が楽になるようなテクニックを取り上げています。

2点目として、私自身の経験から研修担当の孤独に寄り添う内容を詰め込みました。研修担当は、首長や行政経営層から「問題が起きたから研修をしろ」と、職員から「多忙すぎて研修受講の時間を確保できない」と常に言われる立場です。更に、財政からは「研修効果が分からなければ予算を切らざるを得ない」と言われ、ヒト・モノ・カネの全てに困ることが少なくありません。上下左右から様々なことを言われる研修担当は、組織の中でも孤独な存在です。

本書は、これらの「返し」として問題を整理する方法、受講生のやる気を引き出す手法、研修効果を高め改善する技術等を多数用意しました。また、どうしても少ない予算で研修をしなければならない場合の打開策も記載し、様々な視点から研修担当の孤独に応える一冊となっています。

3点目に、本書には私が厳選した自治体現場で「使える」理論と「知っておくべき」人事トレンドを盛り込みました。研修担当として理論やトレンドは研修の目的・内容・効果を充実させるために必要不可欠です。しかし、現実は様々な理論やトレンドが世に溢れ、正直何から学べば良いのかよくわかりません。その上、「本当に自治体で有効な方法なのか」はどこかの自治体が実験的にやってみないと分からない現実があります。

本書には総務省や他自治体の実例、そして私自身の経験から厳選した理論やトレンドを記載しました。新しい研修を企画する際に、現行研修の説得力を高める際に、きっと研修担当の力になってくれるはずです。

おわりに

本書の執筆は容易ではありませんでした。何度も筆が止まり、暗黙知とされる組織開発や人材育成領域の言語化がいかに難しいか思い知らされました。生みの苦しみは中々のものでしたが、手に取っていただいた方から「こんな本が欲しかった」「担当前に実務がイメージできた」「企画書やチェックリストが実用的で助かる」等の声をいただき、大変うれしく思っています。

研修担当の皆さんの不安を取り除くことが一番の目的ですが、本書が自治体職員の組織開発や人材育成領域の言語化や議論がより活発になるきっかけになれば、著者として恐悦至極です。

書籍の詳細はコチラから

(Amazon)https://amzn.asia/d/2MS27g7